El “sonido del Big Bang” revela una posible solución al mayor misterio del Universo

Científicos proponen que la Tierra podría encontrarse dentro de una gigantesca región vacía, hipótesis que resolvería una de las mayores controversias de la cosmología moderna y replantearía lo que sabemos del universo.

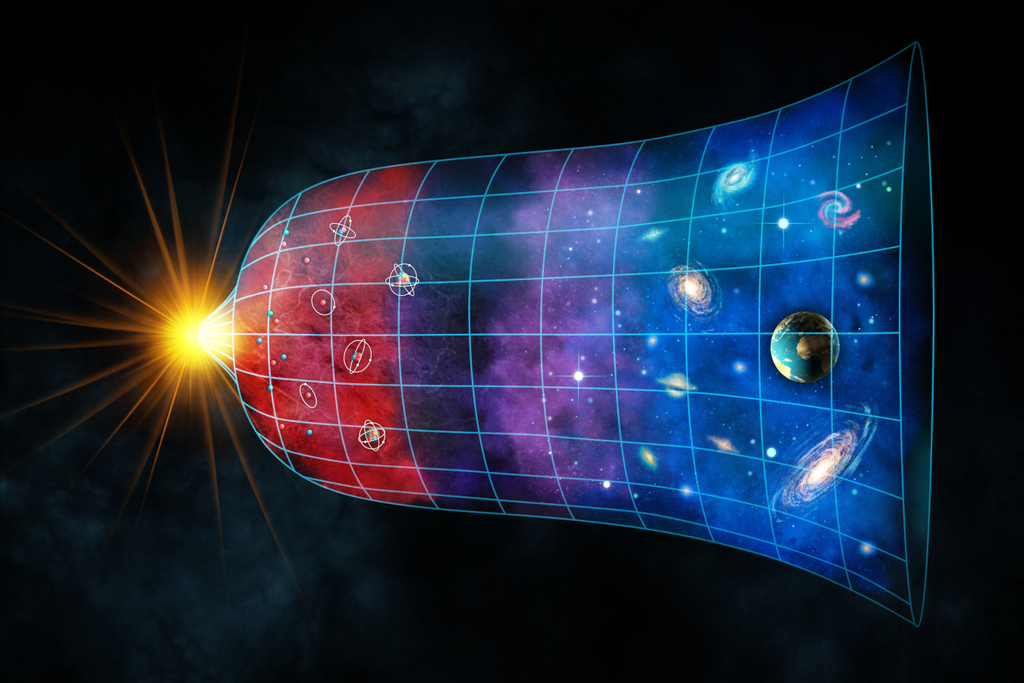

En 1929, Edwin Hubble descubrió que el universo se expande, sin embargo, hoy esa expansión plantea un enigma, pues el cosmos parece crecer más rápido cerca de nosotros que en zonas remotas. Conocida como "Tensión de Hubble", esta discrepancia desconcierta y desafía teorías bien establecidas.

Mientras los datos del satélite Planck muestran una expansión más lenta del universo temprano, observaciones de supernovas cercanas revelan una diferencia, cercana al 10 %, suficiente para cuestionar la solidez del modelo cosmológico actual. ¿Fallan las mediciones o falta una pieza clave en la teoría?

En julio de 2025, investigadores de la Universidad de Portsmouth presentaron una solución audaz, proponiendo que vivimos dentro de una “burbuja” de baja densidad. Según el Dr. Indranil Banik, esto explicaría por qué las galaxias próximas se alejan más rápido de lo previsto.

Si este escenario es real, no hay error en los datos, sino en la forma de observar, sería como encontrarse en un valle rodeado de colinas y desde nuestra posición, todo parecería inclinarse más de lo que en realidad es, por lo que necesitaríamos un cambio de perspectiva difícil de conseguir desde nuestra ubicación en la galaxia.

Los ecos del Big Bang

Para probar esta hipótesis, los cosmólogos emplearon algo llamado Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO), ecos del Big Bang preservados en la materia del universo, una especie de ondas que funcionan como una regla cósmica, permitiendo medir distancias y patrones de forma precisa, revelando la estructura profunda del cosmos.

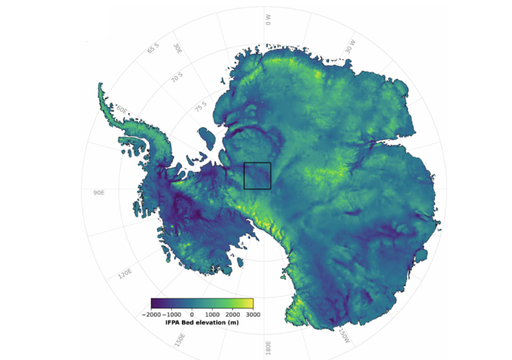

Las BAO muestran que la materia no se reparte de forma uniforme a gran escala pues en nuestro entorno, existen menos galaxias de las esperadas, respaldando la existencia de un vacío local. Datos recientes, indican que este modelo es 100 millones de veces más probable que el tradicional.

La gravedad de las zonas externas tira de la materia hacia afuera, acelerando su movimiento, un flujo que agranda el redshift (corrimiento al rojo) de las galaxias cercanas, simulando una expansión acelerada. Así, la aparente contradicción entre mediciones locales y lejanas encuentra un puente coherente.

De confirmarse, esta hipótesis no sólo resolvería la tensión de Hubble, sino que reabriría un viejo dilema: ¿ocupamos una zona “especial” en el cosmos? Un planteamiento que la ciencia ha evitado desde la revolución copernicana, donde aprendimos que no somos el centro de nada.

Vacíos gigantes: límites de la física actual

Un vacío de mil millones de años luz de radio desafía el principio cosmológico, que postula que el universo es homogéneo a gran escala. Si se verifica, el modelo ΛCDM, base de la cosmología actual, necesitaría ajustes para incorporar esta asimetría inesperada.

Algunos expertos sostienen que estructuras de tal magnitud son improbables según simulaciones de materia oscura. En el futuro próximo, telescopios como Euclid y el Vera Rubin podrían aportar evidencia, cartografiando la distribución de galaxias con un detalle sin precedentes.

Mientras tanto, teorías alternativas ganan fuerza y la idea de una energía oscura temprana sugiere que una fuerza desconocida alteró la expansión en el universo cuando aún estaba en pañales. Sin embargo, el vacío local destaca por su sencillez al encajar con los datos sin añadir variables complejas.

El debate refleja un principio esencial de la ciencia pues toda teoría debe ajustarse a la evidencia al igual que Copérnico cambió nuestra visión del sistema solar, la existencia de una burbuja cósmica podría abrir un nuevo capítulo en la historia de la cosmología moderna.

Mirando adelante: preguntas y futuros hallazgos

Para confirmar esta teoría, astrónomos planean comparar el modelo del vacío con los llamados relojes cósmicos, es decir, galaxias antiguas cuya edad se deduce por la ausencia de estrellas jóvenes, si sus edades coinciden con las predicciones, el vacío ganaría respaldo sólido.

Otra pista crucial son los flujos de materia a gran escala ya que si habitamos un vacío, debería observarse un desplazamiento masivo de galaxias hacia los bordes de esta burbuja, aquí es que proyectos como LSST, en Chile, podrían detectar estos movimientos hacia finales de esta década.

Más allá de lo abstracto, comprender la expansión del universo tiene consecuencias prácticas, ya que al entender si el cosmos se expandirá eternamente o colapsará redefine teorías, inspira nuevas tecnologías y plantea dilemas filosóficos sobre nuestro papel en la inmensidad.

En este viaje de descubrimiento, cada hallazgo nos recuerda que la mayor certeza es nuestra ignorancia y que tal vez, como en tiempos de Galileo, estemos cerca de ver la realidad con ojos renovados, ampliando los límites de lo visible y lo posible.